| Навигация |

|

|

| Реклама |

|

| Реклама |

|

Большое путешествие. Гобийская экспедиция-2003

Опубликовано: 05.09.2018

Вот и завершилась 7-я Гобийская экспедиция иркутян по Монголии. Как уже знают читатели «Автомаркета», подобные экспедиции на внедорожниках «От Байкала до Гоби» проводятся ежегодно неформальной «гобийской командой» единомышленников на протяжении вот уже 10 лет. Постоянными участниками всех путешествий являются команды иркутского Toyota-центра и ЗАО «Сибирские автомобили». Каждый раз маршрут экспедиции проходит по новым местам с участием отечественных и зарубежных внедорожников. В прошлом году Монголия была пересечена с севера на юг по сотому меридиану, в этом году основной целью стали западные районы Монголии и пересечение страны с востока на запад. Как проходила экспедиция, и что удалось увидеть ее участникам, рассказывает организатор гобийских экспедиций, автор книг о Байкале и Монголии Сергей ВОЛКОВ.

Вот и завершилась 7-я Гобийская экспедиция иркутян по Монголии. Как уже знают читатели «Автомаркета», подобные экспедиции на внедорожниках «От Байкала до Гоби» проводятся ежегодно неформальной «гобийской командой» единомышленников на протяжении вот уже 10 лет. Постоянными участниками всех путешествий являются команды иркутского Toyota-центра и ЗАО «Сибирские автомобили». Каждый раз маршрут экспедиции проходит по новым местам с участием отечественных и зарубежных внедорожников. В прошлом году Монголия была пересечена с севера на юг по сотому меридиану, в этом году основной целью стали западные районы Монголии и пересечение страны с востока на запад. Как проходила экспедиция, и что удалось увидеть ее участникам, рассказывает организатор гобийских экспедиций, автор книг о Байкале и Монголии Сергей ВОЛКОВ.

Большое путешествие.avi

МОНГОЛЬСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Несмотря на доступность поездок в соседнюю с нами Монголию, в том числе и на автомобилях, иркутянами это направление пока еще мало освоено. А ведь до озера Хубсугул — где прекрасная рыбалка, настоящая девственная природа без следов человека, такое же расстояние, как до острова Ольхон. До столичного Улан-Батора от Иркутска всего день езды по хорошей асфальтированной дороге. Поездка на автомобиле до самого древнего в Монголии буддийского монастыря Эрдэнэ-Дзу на месте древней столицы Монгольской империи XIII в., столицы Чингисхана — Каракорума занимает два дня в одну сторону. Поездка на юг, до знаменитых барханных песков пустыни Гоби сегодня также не представляет больших проблем. Страна, которая находится южнее всего на расстоянии 300 км от Иркутска, гостеприимно приглашает на отдых соседей с севера. В самых посещаемых местах Монголии теперь везде есть комфортабельные туристические базы в экзотических войлочных юртах. Что касается автомобильных путешествий, трудно даже сравнивать свободу в выборе направления движения в степях Монголии с узкой и зачастую тупиковой лесной колеей в дремучей тайге Сибири.

Несмотря на доступность поездок в соседнюю с нами Монголию, в том числе и на автомобилях, иркутянами это направление пока еще мало освоено. А ведь до озера Хубсугул — где прекрасная рыбалка, настоящая девственная природа без следов человека, такое же расстояние, как до острова Ольхон. До столичного Улан-Батора от Иркутска всего день езды по хорошей асфальтированной дороге. Поездка на автомобиле до самого древнего в Монголии буддийского монастыря Эрдэнэ-Дзу на месте древней столицы Монгольской империи XIII в., столицы Чингисхана — Каракорума занимает два дня в одну сторону. Поездка на юг, до знаменитых барханных песков пустыни Гоби сегодня также не представляет больших проблем. Страна, которая находится южнее всего на расстоянии 300 км от Иркутска, гостеприимно приглашает на отдых соседей с севера. В самых посещаемых местах Монголии теперь везде есть комфортабельные туристические базы в экзотических войлочных юртах. Что касается автомобильных путешествий, трудно даже сравнивать свободу в выборе направления движения в степях Монголии с узкой и зачастую тупиковой лесной колеей в дремучей тайге Сибири.

ЛЕГО МАЙНКРАФТ МУЛЬТИК БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ! ПОЛНЫЙ ФИЛЬМ! - Мультик Майнкрафт на Русском

| Автомобильные пограничные переходы и расстояние до них из Иркутска | |

|

Монды |

302 км |

|

Кяхта |

683 км |

|

Соловьёвск (Читинская область) |

1600 км |

|

Расстояние по автодороге от Иркутска до Улан-Батора |

1028 км |

|

Расстояние от Иркутска до Улан-Удэ |

465 км |

|

Расстояние от Улан-Удэ до Кяхты |

218 км |

|

Расстояние от КПП «Кяхта-Алтанбулаг» до Улан-Батора |

345 км |

| Режим работы КПП «Кяхта-Алтанбулаг» с 9.00 до 19.30 ежедневно, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 |

Монголия — страна для отдохновения и медитации. В мире сохранилось мало мест, природа которых целиком и полностью сохраняет свое естественное состояние. Шум современной цивилизации не нарушает абсолютной тишины многих диких мест Монголии. Здесь свежий воздух и чистая вода родников, колоритные барханные пески и развалины древних буддийских храмов, сохранившаяся до наших дней этнокультура кочующих войлочных юрт, караваны верблюдов, лохматые яки и табуны диких антилоп — джейранов. Побывавшие в Монголии туристы привозят домой восторженные рассказы и удивительные фотографии. А рассказывать, в самом деле, есть о чем. Это и нетронутая природа со свободно пасущимися табунами диких животных, бескрайняя, как море, цветущая степь с ароматом душистых степных трав, удивительно красивые и фантастически разнообразные природные ландшафты, мистически яркое звездное небо и идеальная возможность для автомобильных путешествий по бездорожью. Там, где совсем недавно были только караванные тропы, теперь можно путешествовать на автомобилях и останавливаться на туристических базах с безупречным сервисом в монгольских войлочных юртах.

Стереотип Монголии 70-х годов «Монголия — не заграница» явно устарел. Сегодня Улан-Батор превратился в процветающую столицу с 17 современными отелями, такими как «Чингис», «Континенталь», «Белый Дом», прекрасными ресторанами с восточной кухней и колоритными ночными стрип-клубами, как, например, итальянский клуб Марко Поло. Туристические базы из войлочных юрт появляются все в более удаленных уголках Монголии. Реальным стало путешествие по центральной части Монголии без палаток с ночевками в комфортабельных условиях стационарных войлочных турбаз. Ночевка на такой турбазе в среднем обходится в $25-35 на человека вместе с питанием. Множество таких турбаз появилось в южной части озера Хубсугул и на на берегу живописного горного озера Бо-Цаган-Нур, вблизи древнего вулкана и застывших потоков лавы, у подножия барханных песков Хонгорын-Элс и около красных песчаников Баин-Дзака с палеонтологическим местонахождением ископаемых динозавров. Только на самом юге Монголии, за Нэмэгэтинской впадиной еще сохраняется «зона», свободная от присутствия туристов. Но даже там, в самых не освоенных туристами местах, с каждым годом буквально на глазах все заметнее накатанные дороги.

Для нас самым привлекательным фактором в путешествиях по Монголии как раз и является возможность прокладки маршрута в самые необжитые уголки Монголии. Но таких мест даже на карте Монголии становится с каждым годом все меньше.

БРОСОК НА ЮГ

Дорога от Иркутска до Улан-Батора через Кяхту — 1028 км хорошего асфальта. Можно растянуть это удовольствие на два дня и переночевать, например, в новой гостинице «Саган-Морян» в центре Улан-Удэ или заехать в главный буддийский монастырь России — Иволгинский дацан, что находится в 40 км от Улан-Удэ. А можно, как поступили мы, неоднократно посещавшие все эти объекты, выехать из Иркутска в ночь, чтобы уже следующим вечером быть в Улан-Баторе.

Дорога от Иркутска до Улан-Батора через Кяхту — 1028 км хорошего асфальта. Можно растянуть это удовольствие на два дня и переночевать, например, в новой гостинице «Саган-Морян» в центре Улан-Удэ или заехать в главный буддийский монастырь России — Иволгинский дацан, что находится в 40 км от Улан-Удэ. А можно, как поступили мы, неоднократно посещавшие все эти объекты, выехать из Иркутска в ночь, чтобы уже следующим вечером быть в Улан-Баторе.

Мы стартуем из Иркутска ночью, в 2 часа 15 минут. Рассвет мы встречаем уже на подходе к Улан-Удэ, а в 12.30 подъезжаем к шлагбауму контрольно-пропускного пункта Кяхта — Алтан-Булаг и попадаем на обеденный перерыв таможни. На бензозаправочной станции в Кяхте под пробку заливаем топливные баки и по две резервные канистры на машину. Во-первых, топливо в России в 1,5 раза дешевле, а во-вторых, самое главное — не везде в монгольской глубинке есть дизельное топливо. Обе наши машины дизельные: Land Cruiser 80, на моем перед фирменным японским стоит дополнительный топливный фильтр тонкой очистки с «Волги». Достоинство отечественного фильтра в том, что он разборный и его всегда можно прочистить, если двигатель начнет «чихать» из-за некачественного топлива. В обеих машинах сняты дополнительные задние сиденья и по одному второго ряда, чтобы водитель мог комфортно спать в машине в полный рост. Забегая вперед, отмечу, что спать, в самом деле, удобнее, чем в палатке. Машины радиофицированы, и это позволяет нам без остановок согласовывать свои действия в пути.

Контрольно-пропускной пункт Кяхта — Алтан-Булаг самый новый и технически лучше оснащенный, чем любой другой на монгольско-российской границе. По проекту он рассчитан на пропуск до 500 машин ежедневно. На самом деле пропускают машин значительно меньше, но очередь не исчезла. С монгольской стороны в 2003 г. завершено строительство таможенного пропускного терминала, и теперь не надо бегать, как раньше, от вагончика к вагончику. На наш взгляд, стало больше цивилизованного порядка. Прекращена практика многочисленных денежных поборов, и не надо оставлять денежный залог за машину на монгольской стороне. Безвозвратно осталось в прошлом время, когда случалось ночевать на нейтральной полосе между закрытыми на ночь шлагбаумами с монгольской и российской стороны.

На все оформление документов у нас уходит около двух часов, причем с монгольской стороны процесс пропуска и проверки проходит быстрее. В здании КПП открыты два беспошлинных магазина, цены в которых на фирменное виски, коньяк и Martini при пересчете в рубли в полтора-два раза ниже, чем в Иркутске.

Дорога от российско-монгольской границы до Улан-Батора — 345 км великолепного асфальта. Дорога полностью реконструирована и заасфальтирована в 1999 г. и поддерживается в отличном состоянии. Водители называют эту дорогу лучшей в Монголии. Вдоль трассы много придорожных европейских кафе и монгольских позных в войлочных юртах, во всех городах есть бензозаправочные станции и стационарные посты полиции, что практически гарантирует отсутствие дорожных проблем.

Сразу после границы бросается в глаза отличие от российских дорог: обочина не вырублена, деревья растут близко к кромке асфальта, местами образуя зеленый тоннель, затрудняющий видимость перспективы. Но вскоре лес кончается, и до самого Улан-Батора, справа и слева от дороги, простирается дикая травянистая степь. Ровная дорога без неожиданных ям и гофра превращает четырехчасовую поездку до Улан-Батора в приятную и не утомительную. При въезде в Улан-Батор необходимо заплатить 500 тугриков. Теперь взимается плата и за проезд через Дархан, Арвайхээр, Хар-Хорин. Еще одна особенность и отличие от российских дорог — кроме платных мостов и платного въезда в города — другое правило при въезде на кольцо, которое в Монголии не является главным. Преимущество имеет машина, которая въезжает на кольцо, в России, наоборот, преимущество у машин, находящихся на кольце.

Турбаза «Дугана Хад» выбрана для первого ночлега не случайно. Она расположена в 100 км от Улан-Батора (1 час езды до города, работает с мая по октябрь). На ней удобно переночевать перед городом, чтобы не попадать в большие вечерние автомобильные пробки на улицах Улан-Батора, а въехать в монгольскую столицу, отдохнув после перегона, рано утром. Туристическая фирма АР МОНГОЛ ТРЭВEЛ открыла её 1 мая 2000 г. База расположена среди лесистых зеленых гор на высоте 1260 м, в 9 км от шоссейной дороги Улан-Батор — Алтанбулак (100 км от Улан-Батора, 245 км от Алтанбулака, указатель на повороте «Елхад»). Рядом находятся великие Хэнгэйские горы, к югу — просторная зеленая долина. Эта местность получила популярность у отдыхающих из-за постоянной солнечной и приятной погоды как естественное природное тихое и чистое место. Здесь в изобилии растет черемуха, черника, брусника, малина. Сюда любят приезжать на отдых японцы. Рядом с базой, в 50 метрах, находится огромная отполированная природная скала высотой 70 м, которая украшает местность и с которой хорошо обозревать окрестности. Стоимость ночлега $25 вместе с ужином и завтраком. Ужин можно заказать по своему усмотрению. Мы начали с монгольских поз, в которых вместо привычного для нас мясного фарша закладывается душистая мелкорубленая баранина. Они меньше по размерам, чем в Бурятии, поэтому в одной порции их может быть до 12 штук.

Турбаза «Дугана Хад» выбрана для первого ночлега не случайно. Она расположена в 100 км от Улан-Батора (1 час езды до города, работает с мая по октябрь). На ней удобно переночевать перед городом, чтобы не попадать в большие вечерние автомобильные пробки на улицах Улан-Батора, а въехать в монгольскую столицу, отдохнув после перегона, рано утром. Туристическая фирма АР МОНГОЛ ТРЭВEЛ открыла её 1 мая 2000 г. База расположена среди лесистых зеленых гор на высоте 1260 м, в 9 км от шоссейной дороги Улан-Батор — Алтанбулак (100 км от Улан-Батора, 245 км от Алтанбулака, указатель на повороте «Елхад»). Рядом находятся великие Хэнгэйские горы, к югу — просторная зеленая долина. Эта местность получила популярность у отдыхающих из-за постоянной солнечной и приятной погоды как естественное природное тихое и чистое место. Здесь в изобилии растет черемуха, черника, брусника, малина. Сюда любят приезжать на отдых японцы. Рядом с базой, в 50 метрах, находится огромная отполированная природная скала высотой 70 м, которая украшает местность и с которой хорошо обозревать окрестности. Стоимость ночлега $25 вместе с ужином и завтраком. Ужин можно заказать по своему усмотрению. Мы начали с монгольских поз, в которых вместо привычного для нас мясного фарша закладывается душистая мелкорубленая баранина. Они меньше по размерам, чем в Бурятии, поэтому в одной порции их может быть до 12 штук.

Концепция туризма Монголии строится на расширении географии войлочных турбаз, состоящих из 10-20 юрт, располагаемых в самых живописных местах Монголии, вдали от поселений людей. Традиционное жилище кочевника — мобильная легкая разборная юрта. Войлочная юрта — гэр, с давних пор служила жилищем кочевых народов. Юрта имеет деревянный остов, сборка которого производится без применения металла. На него снаружи накладывается, иногда в два слоя, войлочная кошма, поверх которой наматывается ткань, защищающая войлок от дождя и снега. Ткань юрты богато украшалась вышивками и аппликациями, особенно занавеска входа. Орнамент символизировал счастье, долголетие. Дверь всегда обращена к югу. Эта особенность установки юрты, позволяла кочевникам определять время. Солнечный луч, попадая в гэр через верхнее отверстие в юрте, скользя по решеткам стены, давал возможность точно определять время суток. Северная сторона, прямо против входа, считается самой почетной: там принимают гостей. В центре юрты устанавливается печь.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ БУДНИ

Чтобы уйти на юг, совсем не обязательно заезжать в Улан-Батор, развилка дорог от российско-монгольской границы и на юг, на Арвайхээр, находится перед въездом в город перед одним и тем же контрольным пунктом. Удержаться перед соблазном, заскочить на часок в центр города, не удается, и, несмотря на наше первоначальное намерение не задерживаться в Улан-Баторе, мы проводим в нем полдня. После Улан-Батора собственно и начинается экспедиционная жизнь, ради которой мы въехали в Монголию. Романтика ночевок у костра знакома всем путешественникам. Когда потрескивают дрова в костре, а над головой среди звезд оставляют росчерки падающие метеориты, хорош неторопливый разговор за походным столом после дневных впечатлений от дороги. Где еще тушенка с картошкой покажется такой вкусной?

Чтобы уйти на юг, совсем не обязательно заезжать в Улан-Батор, развилка дорог от российско-монгольской границы и на юг, на Арвайхээр, находится перед въездом в город перед одним и тем же контрольным пунктом. Удержаться перед соблазном, заскочить на часок в центр города, не удается, и, несмотря на наше первоначальное намерение не задерживаться в Улан-Баторе, мы проводим в нем полдня. После Улан-Батора собственно и начинается экспедиционная жизнь, ради которой мы въехали в Монголию. Романтика ночевок у костра знакома всем путешественникам. Когда потрескивают дрова в костре, а над головой среди звезд оставляют росчерки падающие метеориты, хорош неторопливый разговор за походным столом после дневных впечатлений от дороги. Где еще тушенка с картошкой покажется такой вкусной?

После многих экспериментов по времени заезда в Монголию самым подходящим временем оказался конец августа и начало сентября. В это время в степи начинается повторное цветение, такое же обильное как весной, ветров, как правило, не бывает, неделями стоит устойчивая солнечная погода с чистым синим небосводом без единого облака, ночи остаются теплыми, а днем уже не бывает так жарко как в середине лета. Но лето 2003 года было особенным и в Монголии.

Вместо изнуряющего зноя в песках — снежная поземка, в обычно сухих сайрах — мутные потоки дождевой воды. За весь месяц путешествия ни разу не было ни изнуряющей 40-градусной жары, ни марева воздуха над раскаленным песком. Нельзя сказать, что дожди нас сильно донимали и шли непрерывно. Лишь два ужина у нас прошло под большим пляжным зонтом, но синего неба и солнца было значительно меньше, чем в прошлом году. Дождливое лето сильно изменило обстановку в степи. Никогда раньше мы не встречали так много влажных такыров, обводненных и заболоченных степных участков и мелкой мошки в степи. Серьезным препятствием стали многочисленные броды через разлившиеся реки, которые приходилось форсировать, заливая волной ветровое стекло. Вообще, загруженный 2,5-тонный Land Cruiser с пассажирами шел по песку и грязи тяжело, чувствовалось, что он мог легко застрять. Крутые подъемы с песком брались с нескольких попыток, а колея с грязью становилась гарантированной ловушкой, когда машина садилась на раму.

Особенно серьезно мы «въехали в грязь» на строящейся «Дороге тысячелетия». По проекту монгольского правительства ведется большое строительство современной автодороги с асфальтированным покрытием, которая будет связывать крайнюю точку западного аймака с городом Чойболсан и пограничными переходами на востоке страны. Дорога через всю Монголию с запада на восток должна стать кратчайшим путем, соединяющим Азию с Европой. Протяженность центральной дороги будет 2700 км, из которых 400 км уже построено. На отрезке Алтай — Ховд в заболоченной Куйской Гоби строители интенсивно ведут отсыпку полотна, а объездная дорога проложена под насыпью по болоту. После дождей машины размесили здесь всю землю, набив глубокие колеи, прибывающая вода широко разлилась перед насыпью, а ручьи прорезали глубокие овраги. В моросящий дождь мы подъехали к этому месту в сумерках. Издалека насторожило скопление засевших машин (надо отдать должное упрямству монгольских водителей, всю ночь буксующих в грязи — к утру все они выбрались из этого болота). Мы самонадеянно решили объехать севшие машины по низу и сразу сели в первом же ручье.

Смеркалось. Именно в такие минуты, особенно ощущаешь все «прелести» экспедиционной жизни. Перспектива ночевки в мокрой грязи, где даже негде выгрузить из машины вещи, совершенно нас не вдохновляла. Чтобы выехать из этого злополучного места, нам пришлось разгружать машину и около часа перетаскивать часть вещей из машины назад, на разосланный в пятидесяти метрах полиэтилен посредине сырой земли. Рядом с этими вещами нам в итоге и пришлось заночевать. Когда рассвело, картина стала еще безрадостней. За ночь вода заметно прибыла, и мы теперь находились на одном из островков среди необозримого болота. В бинокль были видны две севшие вдали машины, наверное, те, которые выбрались из грязи ночью. Потом в поле зрения попал скачущий по кочкам УАЗик. Он двигался значительно выше нашего места, без дороги, не снижая скорости и не жалея машины на ямах, его подбрасывало, как судно в хороший шторм. В один из моментов он сильно провалился, но чудом по инерции выскочил. Ехать, рискуя засесть, подобно УАЗику мы не решились. По опыту предыдущих поездок мы знали, что обычно такие места всегда можно объехать, что мы и сделали в первой половине дня, поднявшись без дороги по влажной степи далеко к горам к твердому грунту.

Несмотря на негласное правило передвигаться по бездорожью Монголии минимум на двух машинах, окончание экспедиции мы встретили в одиночку. Первая машина должна была вернуться в Иркутск раньше нас, поэтому она вышла из Монголии в Россию через Алтай, а мы, проводив ее до Монгольского Алтая, остались втроем на одной машине, и последние три недели провели в неспешном путешествии с частыми остановками.

Великое дело — опыт предыдущих поездок! Даже когда остались на одной машине, у нас сохранялось чувство уверенности. Мы не боялись заблудиться и довольно комфортно чувствовали себя среди незнакомого окружения. Во многом этому способствовали доброжелательность и гостеприимство местного населения, всегда готового сесть в машину и показать выезд на дорогу. Как всегда, приходилось тратить много времени на поиск дороги в нужном направлении, иногда возвращаться назад и начинать поиск сначала. С помощью GPS, компаса и подробных карт всегда можно было точно определить свое местонахождение и рассчитать расстояние до ближайшей заправки. Но угадать, куда выведет дорога, было совершенно невозможно.

Несколько раз мы серьезно садились на раму в песках и в грязи, потом находили объезд и попадали на совершенно новое направление. В этом было даже нечто новое: мы ехали без определенной цели, «куда выведет кривая», часто меняли направление пути и конечную цель, выбранные утром, если кто-либо из местных жителей рассказывал, что-нибудь необычное об окружении. Смеясь, мы стали называть случайных встречных «вестниками». Иногда информация от местных жителей, в самом деле, оказывалась полнее любого научного издания или путеводителя. На бензозаправочной станции в Алтае мы разговорились с дедом, который давным-давно учился в Советском Союзе. Он с явным удовольствием говорил на ломанном русском и неожиданно начал рассказывать о бездонной пещере около сомона Манхан в Алтайском горном районе. Он рассказал нам также поразительные подробности об алмасах — загадочных волосатых существах с гор, больше известных под названием «снежный человек».

Рассказ «вестника» изменяет наши планы, появляется желание съездить в эту пещеру, до которой около 450 км пути. Так на нашем маршруте возник новый объект для посещения, на который в результате мы затратили 4 дня.

АЛМАС ИЗ ПЕЩЕРЫ ГУРВАН-ХОЙД ЦЭНХЭРИЙН АГУЙ

Дорога до Манхана идет по Котловине Больших озер с постепенным набором высоты. Отроги тянь-шаньских гор на западе страны — самые высокие в Монголии. Отдельные перевалы по пути достигают 2200 метров, а близлежащие вершины 4000 метров. Среднесуточная скорость на этом участке у нас упала до 26 км/час, а расход топлива возрос до 13 литров на 100 км. На вершинах гор уже выпал ранний снег, и они ярко сверкали снежными пиками на солнце. Встречаем караван верблюдов, перевозящих на перекочевку разобранные юрты. Решаем провести статистический подсчет встречных машин. По результатам пяти дней выводим средние показатели — ежедневно нам встречается около 20-30 машин на национальных трассах и по 4-5 машин на проселочных дорогах. По сравнению с дорогами в Сибири это совсем мало. По отрывочным сведениям от российских криптозоологов, полученных до поездки, мы знали, что в пещере Хойд Цэнхэрийн агуй, расположенной на территории Манхан сомона Хобт аймака имеется наскальное изображение, предположительно, реликтового гоминоида («снежного человека»).

Дорога до Манхана идет по Котловине Больших озер с постепенным набором высоты. Отроги тянь-шаньских гор на западе страны — самые высокие в Монголии. Отдельные перевалы по пути достигают 2200 метров, а близлежащие вершины 4000 метров. Среднесуточная скорость на этом участке у нас упала до 26 км/час, а расход топлива возрос до 13 литров на 100 км. На вершинах гор уже выпал ранний снег, и они ярко сверкали снежными пиками на солнце. Встречаем караван верблюдов, перевозящих на перекочевку разобранные юрты. Решаем провести статистический подсчет встречных машин. По результатам пяти дней выводим средние показатели — ежедневно нам встречается около 20-30 машин на национальных трассах и по 4-5 машин на проселочных дорогах. По сравнению с дорогами в Сибири это совсем мало. По отрывочным сведениям от российских криптозоологов, полученных до поездки, мы знали, что в пещере Хойд Цэнхэрийн агуй, расположенной на территории Манхан сомона Хобт аймака имеется наскальное изображение, предположительно, реликтового гоминоида («снежного человека»).

Нам хотелось найти эту пещеру и подтвердить это сообщение, особенно после красочного рассказа о ней старого монгола в Алтае. По сообщениям монголов, в пустынных горах Цагаан-Богдо и Монгольском Алтае водятся прямоходящие волосатые существа ростом 1,5-2 метра с крепкими мышцами и большой грудной клеткой, тело которых покрыто густой шерстью буровато-желтого цвета. Они имеют крупные ступни. Отпечатки их ступней часто бывают не менее 45-го размера. Легенда добавляют, что алмасы отлично понимают человеческую речь, могут использовать острые камни при разделке туш крупных животных, живут в неприступных скалах, где у них есть благоустроенные жилища, человеку они не показываются и ходят на задних лапах. В 1979 году в МНР работала английский археолог, д-р М. Шэкли, которая, исходя из опросных данных и предварительных результатов своих археологических находок, выступила в печати с обоснованием возможности выживания «деградировавших неандертальцев» в глухих горных районах Азии, включая Монголию.

Свидетельства о встречах с алмасами в Монголии можно было найти в печати еще 15-20 лет назад. Очевидцы свидетельствовали, что алмасы прежде бродили стаями, ныне же встречаются очень редко в Алтайских горах (в Кобдоском или Баян-Ульгийском аймаках). Академия наук МНР организовала опрос местного населения этих аймаков об алмасах. В Баян-Ульгийском аймаке о них свидетельствовали десятки людей, и из них 16 человек подтверждали, что сами видели алмасов. По рассказам очевидцев, пишет далее доктор исторических наук Д. Майдар, алмас представляет собой полуживотное-получеловека с рыжевато-черными волосами. Лицо без волос, живот покрыт редкой растительностью. Голова как бы заострена на затылке, лоб сплюснут, сильно выступают надбровные дуги, выдаются скулы. Ростом со среднего человека. Ходит алмас с полусогнутми коленями, сутуловат, косолап. У него широкие плечи, длинные руки. Большой палец ног оттопыривается. Алмасы пугливы, подозрительны, но не агрессивны, ведут ночной образ жизни. Их речи никто не слышал.

Свидетельства о встречах с алмасами в Монголии можно было найти в печати еще 15-20 лет назад. Очевидцы свидетельствовали, что алмасы прежде бродили стаями, ныне же встречаются очень редко в Алтайских горах (в Кобдоском или Баян-Ульгийском аймаках). Академия наук МНР организовала опрос местного населения этих аймаков об алмасах. В Баян-Ульгийском аймаке о них свидетельствовали десятки людей, и из них 16 человек подтверждали, что сами видели алмасов. По рассказам очевидцев, пишет далее доктор исторических наук Д. Майдар, алмас представляет собой полуживотное-получеловека с рыжевато-черными волосами. Лицо без волос, живот покрыт редкой растительностью. Голова как бы заострена на затылке, лоб сплюснут, сильно выступают надбровные дуги, выдаются скулы. Ростом со среднего человека. Ходит алмас с полусогнутми коленями, сутуловат, косолап. У него широкие плечи, длинные руки. Большой палец ног оттопыривается. Алмасы пугливы, подозрительны, но не агрессивны, ведут ночной образ жизни. Их речи никто не слышал.

В предыдущей экспедиции наш проводник рассказал о монголе, который в конце 1970-х годов 4 года прожил в пещере в плену у самки алмаса, которая закрывала вход в пещеру огромным канем. Из-за того, что самка непрерывно лизала ему спину, у него на спине выросли густые волосы. «Этого человека зовут Самдан, все знают об этом», — этими словами монгольский проводник закончил длинный рассказ об этом случае. На этот раз мы целенаправленно расспрашивали старых людей об алмасах. К нашему удивлению, довольно многие понимали, о чем мы спрашиваем и рассказывали дополнительные подробности. Так из их рассказов стало известно, что алмасы сейчас встречаются крайне редко. В основном они обитают высоко в горах и ведут ночной образ жизни, избегая людей. У нескольких разных монголов повторился примерно одинаковый рассказ о длинных отвисших грудях у самок алмасов, когда они убегают от людей, то забрасывают длинные груди за плечи.  Снова, рассказывали о похищении самкой алмаса мужчины, который был сиротой, поэтому добровольно остался жить с алмаской. Через 40 лет он вышел к людям, и его узнали жители сомона. Пересказ подобных рассказов можно продолжать и дальше. Самый главный вывод из них — есть вероятность существования алмаса в удаленных районах в современное время.

Снова, рассказывали о похищении самкой алмаса мужчины, который был сиротой, поэтому добровольно остался жить с алмаской. Через 40 лет он вышел к людям, и его узнали жители сомона. Пересказ подобных рассказов можно продолжать и дальше. Самый главный вывод из них — есть вероятность существования алмаса в удаленных районах в современное время.

Дорога от Манхана до пещеры по прямой 22 км по GPS или 33-34 км по спидометру машины по пути. Дорога проходима, но идет среди крупных валунов по долине реки с несколькими бродами с одного берега на другой. При большой воде, как раз такая была в это время, уровень в реке высокий, течение быстрое, вода мутная. Совершенно не видно на дне крупных валунов, о которые можно сильно удариться машиной и намертво встать среди бурного потока. Все броды мы предварительно тщательно исследуем пешком и только после этого проходим на машине.

Всего здесь оказывается три пещеры. Наиболее значима большая пещера с древними рисунками. Эта пещера расположена на высоте 48-50 метров над уровнем долины. Характерно, что координаты пещеры, приводимые в английском путеводителе и диссертации монгольского ученого Э. Авирмэда, не совпали с фактическими. Мы проверили данные также по шести другим пещерам, в которых бывали раньше, и каждый раз убеждались, что расхождение было настолько существенным, что найти по координатам монгольских источников пещеры просто невозможно. Погрешность достигала 20 км! Большой черный вход пещеры отлично виден от реки. Пещера обвального типа. Протяженность ходов составляет 220 м. Пещера имеет две ветви. В большой образовалось несколько ниш, которые могли служить в древности жилищем для человека.

Ход развивается через обвальный зал, характерной особенностью является наличие большого количества птичьего помета, перемешанного с перьями и песком. При быстром спуске вниз из-под ног поднимается густая туча пыли, так что становится трудно дышать, и свет фонарика меркнет в пыльном облаке. Отдельные спрессованные груды помета достигают метровой высоты.

Ход развивается через обвальный зал, характерной особенностью является наличие большого количества птичьего помета, перемешанного с перьями и песком. При быстром спуске вниз из-под ног поднимается густая туча пыли, так что становится трудно дышать, и свет фонарика меркнет в пыльном облаке. Отдельные спрессованные груды помета достигают метровой высоты.

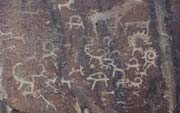

Пещера знаменита своими наскальными рисунками. Если изображение мамонта с характерными изогнутыми бивнями споров не вызывает, то вот другие рисунки дают возможность для высказывания различных гипотез. Тэмээ (верблюд), животное тойхоо с длинной шеей, как у динозавра (курица, по другой версии — страус), Энэд Буга Байна (олень) с очень длинным извивающимся хвостом, как у дракона. По мнению ряда исследователей, это изображение оленя с ветвистыми рогами. Но, на наш взгляд, с такой же степенью вероятности этот рисунок может быть и изображением мифического дракона Ло-Ло, его длинный, отчетливо читаемый хвост трудно соотнести с рогами изюбра.

Дополнительно к загадочному рисунку нечто неопределенное встретили на скале в пещере: черный жирный налет, как смола, не течет, а кажется, непосредственно выделяется из камня. Нельзя ни отковырнуть, ни соскоблить. Мы впервые видели такой «жирный» камень, по описанию напоминающий легендарное мумие. Для нас эта находка показалась также странной, профессиональный московский спелеолог, участвовавший в нашей экспедиции, также не смог объяснить природу этого явления.

Часть 2.

"Автомаркет+Спорт" №37 24.10.03